父が日中戦争の戦場で書いていた日記のご紹介(続き)です。

※ 日記や引用文の文言は、旧漢字を新漢字に改めた以外は当時の表現のままであり、差別的表現等を含む場合があります。

なお、【 】 の中は、私が注釈や補足をした部分です。

占領地での日々

前半では、父が徴兵されて、日中戦争が始まり、拡大していった経過をご説明してきましたが、後半は戦場生活の実態を中心に、日記からかいつまんでご紹介したいと思います。

兵隊は戦うのが仕事ではありますが、実態としては、戦いをやっている日よりも、やっていない日々の方がずっと多いです。

一番多いのは占領地に駐屯して守備についている日々でして、そういった時期には、銃を持って見張り番に立つ衛兵勤務ですとか、大砲の手入れ、馬の世話、土方仕事などを分担してやっていますが、全然仕事がなくて暇を持て余している日も結構あります。

中国で戦い初めて1年後、山西省南部の村で駐屯しているときの日記を読んでみます。

【1938年7月】22日 午前中、兵器検査の為、半日、砲の手入に過す。

午後は砲廠衛兵となり、平凡な1日を戦場に過す。

23日 午前中は同じく砲廠にてのんきな衛兵をつとめ、午後は帰りて種痘に行く。

後は休みだが、退屈で仕方がない。

手紙を書いても取扱って呉れず、将棋に興ずる者、読書に更けるもの、午睡をなすもの…、様々である。

自分は何はさて置き、ペンを取りて落書をするのが何よりの楽しみだ。

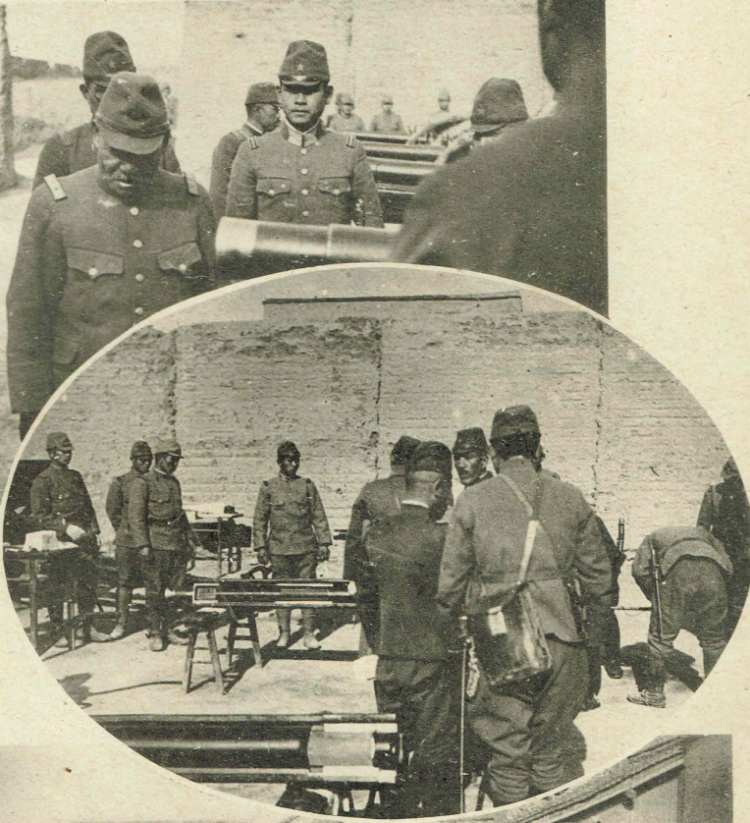

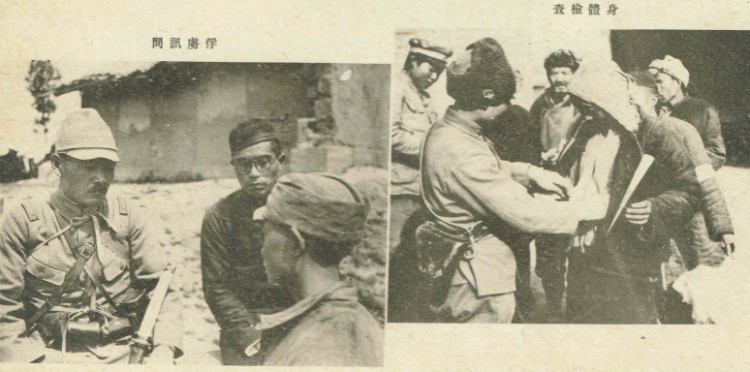

ここで、22日の兵器検査というのは、資料に写真も載せていますが、大砲や銃など、兵器の手入れの状態などについて、連隊長などの偉いさんが点検に回るということで、叱られないように入念に手入れをしています。

兵器検査

※ これ以降、モノクロ写真は全て1940年10月発行の野砲兵第26連隊 写真集『征旅幾春秋』より引用したものです。

(なお、日記本文とは時期や場所が違う場合もあります)。

22日の午後から23日の午前中は、砲廠衛兵、つまり大砲の置き場所の見張り番で、何人かが一組になって交代しながら見張りに立つ勤務なのですが、ここでは油断して「のんきな衛兵」と書いています。

しかし、中国軍はすぐ周辺に潜伏していて、いつ襲撃してくるか分からない状態でして、実際に、この3日後の7月25日の日記では、敵が現れたので、歩哨がそれを偵察に行って、撃たれて死んだと書いています。

日記の23日の午後は種痘の予防注射をしています。

現代のコロナ禍の場合でもそうですが、集団生活の軍隊では伝染病の蔓延防止に非常に気を遣っていまして、種痘のほか、腸チフスや赤痢などの予防注射をやっていました。

その後は半日休みで、「手紙を書いても取扱って呉れず」と書いています。

日本の内地との手紙のやりとりは、兵隊たちにとって非常に楽しみだったのですが、手紙のやり取りが出来る時期や場所が限られていたり、あるいは届くのが極端に遅れる事が多かったようです。

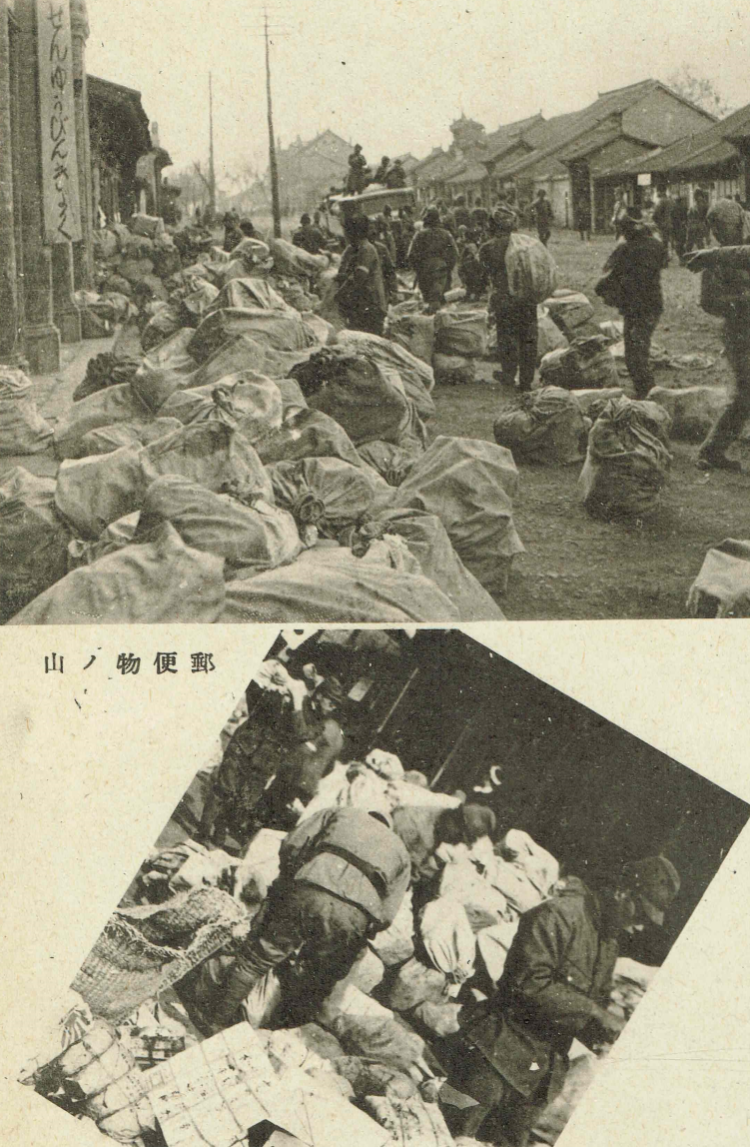

野戦郵便局

父は日記の他に随筆も残しておりまして(「資料倉庫」の「日中戦争の随想」)、その中に手紙のことを書いたのもあるのですが、手紙が届くのが「4ヶ月も5ヶ月も遅れるので、誰々が死んだと聞いて1月程たって、その死んだ人から手紙が届くとか、暑くて暑くて汗をだらだら流している最中に『兵隊さん、そちらは大変寒くて御困りでしょう』というような手紙が来て、感じが全然合わない」と書いています。

そして、次の7月24日はもっと暇になっています。

【1938年7月】24日 今日は砲手が皆、使役に出て行き、舎内監視として我輩1人が残る。

だが、何一つ用事とて無く、遊ぶと言っても相手が居らず、退屈まぎれに蝿取りをなす。

計1万2千匹の蝿の命を取ったが、内地の人が此れを聞けば大きな「ホラ」だと云ふだろう。

が、一度叩けば何しろ7、8匹は一度に死ぬのだもの…。

大の男が1日も掛って此れ位取らないでは恥ではないだろうか?…

1行目の「使役」と言いますのは、いろんな臨時の仕事をさせられる事でして、この時期は中国軍に破壊された道路の復旧工事で、土方仕事が多かったようです。

蝿が多いというのは、最初、山西省の土地柄なのかと思ったのですが、どうもそれだけでは無いようで、山本七平さんの本(「私の中の日本軍」文藝春秋社「山本七平ライブラリー2」版 75頁)に書いてあったのですが、砲兵隊というのは、兵隊にしても、大砲を引っ張る馬にしても、大量の排泄物をその辺にまき散らすので、砲兵隊が駐屯するところは常に蝿の大軍がつきまとっていたそうです。

さて、こうした駐屯生活の次に多いのは行軍、つまり移動している日々なのですが、7月28日から、父の部隊は南に向いて行軍を始めています。

【1938年7月】28日 思ひ起すだに身の毛もたぎる、あの南苑の激戦1周年である。

あの苦戦の模様が…そのまま頭に浮ぶ。

水のなくして苦しかった事、幾ら命があっても足りないと思った事…等々。

満期だ満期だと言ひつゝも、既に早や1年、全くその浮浪生活が短かくも、又長くも感じられる。

午前9時、邱村を出発して行軍を起す。

此所しばらく振りの行軍…、だが、相変らずその苦しさには変わりは無い。

砂塵…、飲料水…、酷熱…、それ等の物が吾々を苦しめたのである…。

約4里【≒16km】の行程だったが、7、8里にも思はれた。

斯くして13時頃、水頭鎭に到着する。

29日、起床当時より一分隊の中に交り、城外に於て砲列をふした。

朝食には茄子の初物に口中を満足さす。

砲は思ひ出した様に時々1発か2発射つのみにして、後は専ら瓜の徴発に力を注ぎ、うまい真瓜をたらふく食った。

この中で、まず「満期だ満期だと言ひつゝも、既に早や1年」と書いていますが、日中戦争は当初はすぐに中国が降伏するだろうと思われていましたので、日本軍が上海、南京、徐州と、中国の主要都市を攻略するたびに、これで戦争が終わって満期、つまり軍隊を除隊になって、帰らせて貰える《注23》  という噂が真事しやかに流れたようです。

という噂が真事しやかに流れたようです。

そして、行軍の苦しさについて書いていますが、山西省はいわゆる黄土地帯です。

黄土の土は乾燥しているときはカチカチに堅くなるんですが、崩れ易くて飛び散ると細かい砂嵐になって、はるか日本まで黄砂が飛んできたりしますね。

一方、雨が降ればドロドロになって歩くのが大変になりますが《注24》  、年間降水量は少なくて、その上、草木が生えていないので土壌に水を保つ力がなく、水の確保が困難な地域でもあります。

、年間降水量は少なくて、その上、草木が生えていないので土壌に水を保つ力がなく、水の確保が困難な地域でもあります。

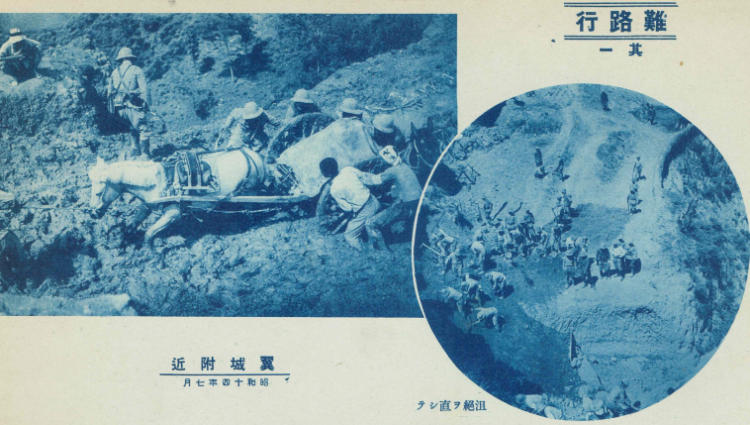

難行軍

もう一つ、行軍の例を挙げますと、時期はちょっと遡りますが、

【1937年9月】20日、今日は引き続き行軍である。今まで案外サッポケなかった【=捌けなかった?】行軍も、今日は満点だ。

行く家には「大日本歓迎」と書いた日の丸の旗がひるがへり、馬の水飼水や飲料水を道端に持ち出し、中には御湯にまでして、至る所で迎へてくれた。

殊に李○莊などで御湯をよばれて40分余り休んだ時は、生れ返った様な感がした。

【彼らが】恐ろしさの為に、かくしてくれるのか、或は真に親日の心でやってくれるのか、何れか知らないが、かくやさしくしてくれると、矢張りうれしい。

道は○よかったが、歩趨が早くて相当えらかった。

否、夕飯も朝飯も昼食も減伺ひで、大変腹がへりて困ったが、午後、十二中隊のものより、乾パンを一袋もらって食った時は大変有難く、涙の流れるのを覚ゆ。

21日、長の行軍も、省り見れば1週間余りに達する。

今日にして漸やく易縣の易州につく。

大きな城壁に取かこまれた町であった。

広い河原の広場に来て、天幕露営をした。

どうも野砲は町の中にはとまれぬらしい。

【参考:「日中戦争の随想」より】

日本軍が一部落に入れば、各家毎に掲げた日の丸!!

それは子供の手工の様に半紙に赤い紙を丸く切ってはりつけたもの。

横に「大日本軍歓迎」と書いてゐる。

高粱の幹にくっゝけて出して居るのは、何だか嬉しい。

日本軍が通ればその旗を打振って、バンザイ、バンザイ。

又、彼等に取っては、此れが一つの御守様だ。

これがなければ、とんだ災難が受ける事があるから。

と書いています。

日本軍がやって来たときの中国の村の反応として、至る所に反日スローガンが書いてある、敵対的な村も多かったのですが、逆に日の丸の旗を振って歓迎してくれる村もあったのですね。

父の随筆を参考として載せましたが、そこに書いているように、永年内戦に苦しんできた中国農民の知恵で、「とりあえず権力を握った方にごきげんを取っておこう」という考えなのだと思います。《注25》

21日の日記の最後に「野砲は町の中にはとまれぬらしい」と書いていますが、砲兵隊は馬を沢山連れているのと、大事な大砲を置くための、広くて守りやすい場所が必要なので、大きな街中で宿営することができず、街の外で野営させられる事が多かったようです。

先ほど、黄土地帯の山西省は、水の確保が困難だったと申し上げましたが、ひとつの例としまして、呉王村(※講演前半の地図を参照)という、黄河のほとりの村に駐屯したときの日記を読んでみます。

黄河の「呉王の渡し」と敵のトーチカ

【1937年8月12日】当村は水の便が非常に悪く、部落の中央には相当大きな溜池があれども、水は真青に腐り、緑色のもろもろがむらむらとして居て、馬も飲まない。

又、井戸は村全体、3ヶ所ばかりありしも、水は底たまりしかなく、其の上、何れも深さ5百尺【≒150m】以上ありて、1杯の水を汲み上げるに20分乃至30分間掛かる。

それが20杯も汲み上げれば、井戸は空になりて、2・3時間またぬ事には水が湧いてこない。

此れがどうして1ヶ大隊の歩兵と1ヶ中隊の野砲の人馬を養って行く事が出来ようか?

黄河の水辺まで行けば井戸がある事を聞き、大きな石油缶を負って汲みに行く。

…(中略)… 黄河の洲の処まで到着す。

此処にてうろうろすれば、敵が発見し、直ちに対岸から【大砲を】射ってくる。

だから、水汲とても相当に危険である。

1回往復するのに、1時間半を要して、日が暮れ果てた。

こんな状態でしたので、作物が育ちにくく、農民は貧しかったのですね。

さて、日中戦争では、日本軍はどんどん中国大陸を進撃していったのですが、弾薬ですとか、兵隊の食料などの輸送が、進撃のスピードに追いつけない状態が起こっています。

それと、鉄道や道路といった輸送ルートが絶えず中国軍のゲリラ攻撃で破壊されて、いわば兵糧攻めをされていましたので、食料などが足りない分は現地で調達せざるを得ないということになります。

その現地調達も、河北省など中国大陸の東側ですと、穀倉地帯ですので現地調達し易いのですが、山西省の場合は、やせた土地柄でしたので限界があったようです。

その現地調達のことを「徴発」と言いまして、日記の中にも頻繁に徴発の話が出てきます。

徴発にも2種類ありまして、一つは兵隊たちが勝手にやる「私的な徴発」ですね、もう一つは部隊として命令に基づいてやる「組織的徴発」とがあります。《注26》

今までご紹介しました日記の中にも、畑の瓜を食べたとかの話が出てきましたが、これらは兵隊たちが勝手にやっている「私的徴発」ですね。

また、日本軍と中国軍との戦闘が始まりますと、そこの村人たちは巻き添えにならないように、あるいは日本軍の暴力を恐れて村から逃げ出すのですが、そうして空っぽになっている家に日本の兵隊が入り込んで、食べ物や金目の物を物色することも当たり前のようにやっています。

新しい村を最初に占領するのは歩兵部隊でして、父のような砲兵隊は歩兵部隊の後から村に入っていきますので、目ぼしいものは歩兵が持ち出した後で、何も残っていないことが多かったようです。

この辺りを、父が随筆の中で赤裸々に書いている箇所がありますので読んでみます。

【「日中戦争の随想」より】

行軍中、新らしき部落につけば、我先にとチャンコロの家に跳込み、何か目星しきものと調べるが、案外ボロクズばかり、でも中には時計や1円銀貨が出て来る。

第1の取物は石油ランプに石油だ。

第2は鶏や、梨や柿の果物、芋堀も面白い。

油やメリケン粉をヘコマシ【=着服して】、芋のテンプラも。

戦争は大変な御馳走だ。

兵隊たちのこうした行為を、将校や下士官が見て見ぬふりをしている様子も日記に出てきます。

河北省を南へ向かって進んでいる頃の日記ですが、

【1937年9月】28日、何所の家から取って来たのか、衛兵所に、菓子の缶に入りたのをもって来た。

あめの様なものがはいって居る。

此度はそれを煮て、飴湯をしてのんだり、砂糖代りにつかって、しるこをこしらへたりした。

自分も、飯盒に半分程しるこをよばれたが、そのうまかった事。

しるこなんか、何年振りかと思はれた。

【将校ら】上の方《注27》  にも米が欠乏して居る故、上官【も】此の様なものを見ても何とも云はないのが面白い。

にも米が欠乏して居る故、上官【も】此の様なものを見ても何とも云はないのが面白い。

【1937年10月】6日、午前9時曲陽を出発し、のろのろと4・5里【≒16~20km】の目的の行軍で楽なものだった。

午食も、分取って来たカシワのしるで、おいしく頂いた。

全く、将校と反対だ。

将校は、大根をぬいて来て、3人がかたまり、生大根をかじりながらチビリチビリと酒の味を見て居る。

地方【※ 軍隊用語で、軍隊以外の一般社会を「地方」と言った】の物をヘコマスなと云ふ将校の身は、チトつらい。

将校たちも食うものが無いので畑の大根を抜いてきていますが、お酒はおそらく軍からの補給品か慰問品で、将校たちだけで飲んでいるのを、兵隊たちは横目で見ているのですね。

さて、行軍していく途中での宿泊については、野宿の場合もありましたが、村の大きな家を有無を言わせず兵隊の宿舎にあてることも多くて、そこでも家のものを勝手に持ち出す泥棒行為をやっていることが日記に出てきます。

【1937年10月11日】4・5里【≒16~20km】の行軍を続け、平山県の城内に入城する。

中の部落は大変大きい。

自分等の宿泊した家は医者の大ヤンバン【※ (朝鮮でいう)貴族階級】ではあったが、何所では(【※ どこでも?】)云はれて居る事であるが、特に此の部落では略奪行為をなさぬ様、注意があったから、手を掛ける事が出来なかった。

だが然し、中には菓子や煙草を捜し出した者があり、途中チョイチョイもらった。

ここまで挙げました例は、兵隊が勝手に徴発している私的徴発ですが、部隊として命令を出して食料や燃料を徴発する、組織的徴発も頻繁にやっています。

具体的には、連隊長の命令に基づいて、大隊や中隊の中から人を出しまして、徴発隊を仕立てて占領した村を回り、兵隊や馬の食料、あるいは燃料などを供出させています。

日記から一例を紹介してみます。

【1937年11月】29日、朝点呼の折、大隊本部の徴発の使役に命ぜられ、9時半、大隊本部前に集合。

自分は10中隊より自動小銃を持って出る。

自動小銃と云へば、勿論チャンコロの押収品であるが、自分は見初めで、その便利の良さにつくづく感心した。

丁度、機関銃と拳銃との中間の様なもので、60発の拳銃の様な弾が一度に自動式に発射する。

銃の長さは僅かに3尺【≒90cm】ばかりだが、なかなか精巧に出来て居た。

【射程】距離は僅かに600mであるが、弾装などはとてもうまく出来て居る。

一通り触って見れば、大体に操作などは分かる。

単発も複発も安全装置も皆出来得る。

徴発の所は、前に帯在して居た髙中村、武宿村の方面へ出かけたが、とても朗かな嬉しい気持がする日だった。

又、輜重車【※ 軍の物資を運ぶための荷車、おそらく馬で牽くタイプのもの】に乗って居るニーヤ【※ 中国人に対する蔑称】もとても面白く、「煙草シンヂャウ」【=「煙草を頂戴」】とか、「有難う」とか「前へ進めー」とか云って我々を笑はせた。

髙中村の方は、吾々が出発した時から未だに何も片づけて居なく、そのまゝであったが、馴染みになった支那人などが出て、ニッコリと愛想よく迎へて呉れたのは、何だか嬉しい気持がした。

此の頃は、各大隊共、毎日毎日徴発の競争で、各部落はもう何もない。

自分等の時も、漸やくジャガ芋や、菜葉を車に3車輌つみ込んだだけであった。

ここで、中国人のニーヤというのが出てきますが、日本軍はいろんな雑用をさせるために、中国の村人を安い賃金で雇ってこき使っていまして、父は随筆に「奴隷か、犬や馬の様な扱ひ方をして居る」と書いています( 「資料倉庫」の「日中戦争の随想」14頁)。

それで、この日は大隊の命令で徴発に行っていますが、こういう場合はお金を払って、といっても日本の内地の値段よりはずっと安いのですけれども、一応買い入れる形はとっています。

しかし、もともと山西省の農民たちは食うや食わずの貧しい暮らしですので、大勢の日本の兵隊たちを賄える余裕はないのに、無理やり供出させますので、村人は生活ができなくなってしまいます。

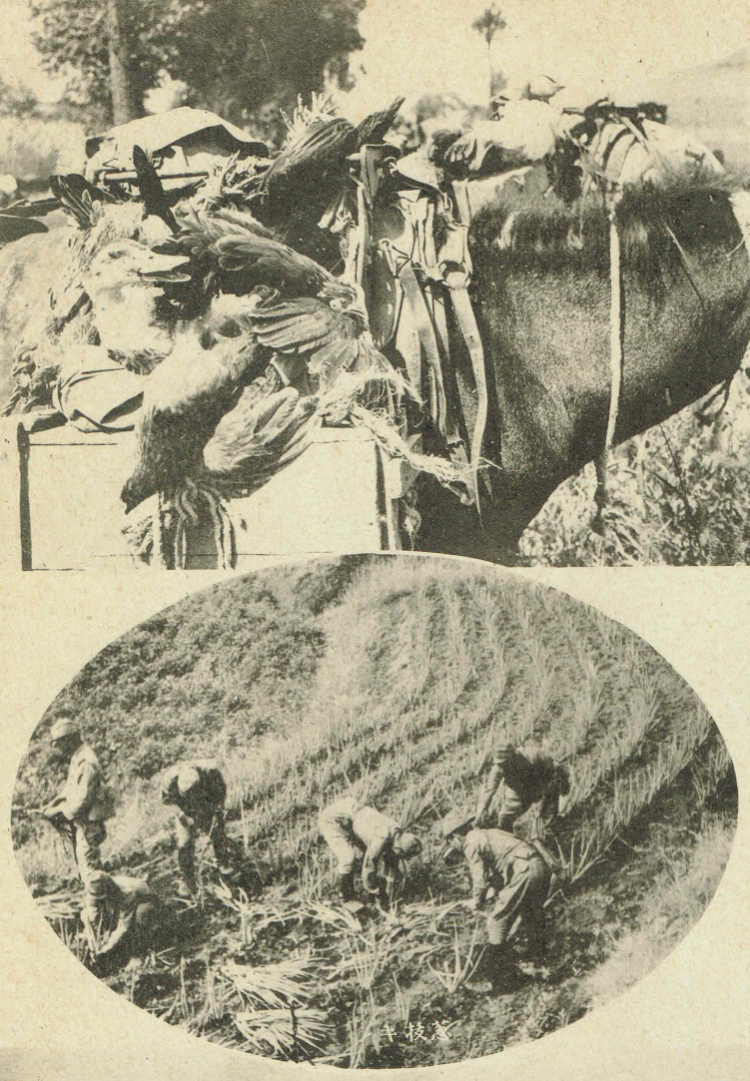

現地徴発 (上から、馬に積んだアヒル?、ネギ抜き、馬糧にする高粱刈り)

父と同じ野砲兵第26連隊で、輸送部隊の隊長(段列長)をしておられた外山秀松という人が回想録を出版されているのですが、その本の中にも、1937年の秋ごろから頻繁に徴発に回っていた様子が書かれていまして、資料に引用させて貰いました。

(外山秀松氏著 『支那事変における野砲兵第二十六聯隊段列戦史』110頁・155頁)

【1937年11月1日、平定にて】各隊長集合、細川部隊長訓示。

特にやかましく言われたのは、

(1) 略奪行為の禁止

(2) 良民に危害を与えないこと。

兵が勝手に兵器を用うる場合の注意。

(3) 軍隊生活、生存上の必要物資の徴発・購買は部隊長(R長【=連隊長】)の許可を得るを要す。

兵自ら勝手に行わせないこと。

【1937年11月30日、小趙村にて】

【補給物資を運ぶ鉄道の】正太線の修理は未だ成らず、糧秣さえも到着せず。

やむなく附近の部落に出掛けて野菜や燃料、牛、羊等を徴発している

この11月1日の方では、細川連隊長が訓示をして、連隊長の許可なく勝手な徴発をさせないよう、部隊の綱紀粛正を指示していますが、その綱紀粛正の一環でしょうか、兵隊たちに陸軍刑法の教育をしたことが父の日記に書かれています。

(中尾敏郎の日記より)

【1937年】11月28日、午前中は馬の運動で、残りの砲手は薪切りであったが、手斧と鋸で、直径1尺【≒30cm】ばかりある大きな木を切り倒すのは、大変面白く、幾年か前、家で木を切って薪を造った事が思ひ出され、懐かしく打振る手斧も手軽に動いて愉快だった。

徒歩教練をやって居るよりか、いくらよいか分からない。

午後は1時より学課があって、刑法の事を習ったが、ポカポカと照る、暖かな小春日和を背に受けては、眠くて眠くて頭に少しもはいらなかった。

(参考)陸軍刑法第86條 … 「戦地又ハ帝国軍ノ占領地ニ於テ、住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス」

ということで、せっかく教育しても兵隊たちは半分居眠りをしていたようです。《注28》

先ほどご説明しましたように、中国の村人は日本軍がやってくると、一旦、村を逃げ出します。

そして日本軍が占領した後、落ち着いてくるにつれて、少しずつ村に帰ってきますが、日本軍が物資を頻繁に徴発に来るので、非常に困ったようです。

先ほどの外山さんの回想録に、村人の声が具体的に書かれていまして、

(前出 外山著149頁・164頁)

【1937年11月27日、小趙村にて】

【村の】維持会長【※ 日本軍が占領後に指導して組織した自治会の会長】から、村民も多少帰還したが、村内の高粱は各宿舎毎に馬糧に供しているので、【※ つまり、各家の村人が食べるための高粱が馬の餌にされることによる】食糧の欠乏から再度彼らが離村することを憂え、馬糧は他村から求められ度いと頼んで来たので、各宿舎の高粱を全部維持会の手で寺へ運搬せしめ、馬糧として必要ならば維持会から改めて購買することにした。

【1937年12月6日、小趙村にて】細川部隊長と26ヶ村長との会食

村長の意見 … 【細川部隊長から】各部落の避難民は何故帰って来ないのか【と質問したこと】に対して、第一食糧が無い、家は壊れている、燃料も無い、夫故に帰って来ない。

又、行方の全然分からない者もいる。

この意見に続いて、燃料や食料がない上に、毎日徴発隊が来るので益々困るから、これを何とかして欲しい。

その【徴発の】時に製粉用の秘蔵の驢馬まで持って行かれる。

或は又強姦等もある等を訴えた。

このように書かれています。

一番最後に強姦と言う話も出てきますが、そういう事件の防止策として、この村では女性の村人だけを集めた避難所を作りまして、兵隊はそこに近づくなというような指導がされています(外山著151頁)。

同時に、朝鮮人女性による慰安所も作られまして、外山さんの本には、「【1937年】11月18日 … 朝鮮人娘子軍も2・3日前入城したらしい … 長期滞在になると兵隊も何か慰安が必要である。併し何千人も居るところへ朝鮮娘の4・5人では追っつく話ではない」(142頁)、「12月29日 … 大隊長と共に会合、慰安婦設置に関し意見を求めらる」(178頁)、「12月31日 … サックを求めるべく楡次へ遣わしたが、売り切れて駄目であった」(179頁)、といった記述があります。

そのころの父の日記にも、やはり朝鮮人女性による慰安所ができたことが記述されています。

(中尾敏郎の日記より)

【1938年1月14日】仕事を早く終り、【第】二大隊の酒保に行って1つ5銭の饅頭【=中国の蒸しパン】を澤山かひ、自分も2つも食った。

帰り、又【第】四大隊の酒保に5・6人より、でばったが、内地の女の人が来て、ゼンザイを売ってゐた。

日本語で女の人と話すなど、大変珍らしく、又、大変懐かしかった。

それより舎内に帰れば、朝鮮のカルボ【=娼婦】が、今、連隊本部に来て、9名程、飯を食って居ると大騒ぎである。

皆、のぞきに行くやら、よるとさはると  【※ 娼婦の意味の隠語「ピー」の当て字か?】の話しで持ちきりだ。

【※ 娼婦の意味の隠語「ピー」の当て字か?】の話しで持ちきりだ。

夜るもその話ばかりで夜が更けた。

【1938年】4月1日 晴

午前中は明日より討伐に出る準備だ。

然し、それも1・2時間位で終ってしまひ、それよりは遊びだ。

舎内にはいってボソボソとしてゐても余り面白くないので、又遊びに出で、ゼンザイを食って帰る。

午後は昼寝をなし、半日を過ごしてしまった。

が、皆は相変らず  などを買ひに行った。《注29》

などを買ひに行った。《注29》

あゝ俺と云ふ男は人でないのか、それとも馬鹿か?

一向に遊郭の敷居をまたぐ気持にはならぬ。

でも皆の「ピーカンカンデー、サイコサイコ【※ ピー(女陰)カンカン(看看=見せる)が娼婦のことで、サイコはセックスの意】の気持が分らぬのだもの。

金を出して女を買って、それで気持が癒えるのであろうか。

日頃、愛し愛されてゐる仲の情愛がつのって、そのぼっ発したものが二人の和合と云ふものになるのではないだらうか?

俺の気持としては貞操【※ セックスの意味か?】を求めるより愛情と云ふものが欲しい。

愛情のぬけた貞操は、しいて求めようと云ふ気持にはどうしてもなれぬ。

おゝ、話しは論文の様になってしまったが、まあ此れ位でおいておこう。

ということで、当時21才の父は、結構ロマンチストだったようでございます。

戦いの日常

さて、話は変わるのですが、戦闘の時に、砲兵は、普通は歩兵よりもずっと後ろの方にいまして、大砲で歩兵を後ろから援護するのが主な役回りなのです。

とは言え、時には砲兵といえども敵の銃弾の飛び交う中に飛び込んで行かなくてはならない場面もでてきます。

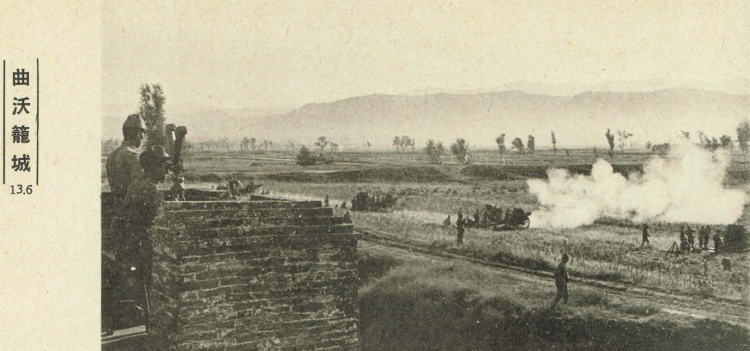

先ほど日本軍の輸送ルートが中国軍のゲリラ攻撃にさらされて、物資の補給が滞っていたとお話をしましたが、山西省の曲沃(※講演前半の地図を参照)というところで駐屯していた時に、中国軍の猛攻を受けまして、反撃するにも弾が無い、そこで、父たちが8キロほど離れた候馬鎭という街まで砲弾を貰いに行く場面の日記を読んでみます。

曲沃での防戦

【1938年】5月13日 晴

昨日の砲の音はまだ消え終らずして13日の夜は明く。

全員4時起床し、昨日までの討伐の編成は今日も同じく討伐に出る。

残った残留組は、【自分たち第十中隊の残留1門のほか、第】十二中隊の残留1門と、2門の編成に、歩兵1ヶ中隊の援護を以って候馬鎭まで討伐方々、弾丸受領である。

【討伐隊でなく曲沃に】残留【できる】と思って喜んで居たのが、急に其の様な命令を出【され】た為、貧乏くじとなった分である。

此れより候馬鎭に到る2里【≒8km】の間、敵は何萬ゐるか分らない。

又、あの東道路などは歩兵ですらも押され勝ちで、道路の向ふの部落などは、どうしても占領する事が出来ない。

【目指す】候馬鎭其のものが、毎日襲撃を食って、至極危険である。

でも、命令【が】出た以上は仕方なく、午前9時頃、西趙村を出発する。

約千m程進んで飛行場の所まで来れば、そろそろ敵の山砲が落下し始める。

前線では小機銃が豆をいる如くぱりぱりと鳴り通しだ。

【第】十二中隊の1門が2・3発射撃し、それより続いて裏道をドンドン前進して無事候馬鎭に来る。

此の所も、昨日は相当な打撃を受けたらしい。

聞けば、臨汾以降の鉄道は散々にこはされ、不通にして、糧秣も後僅か3・4日分であると、心細い事、此の上なしだ。

帰ろうとする折、相変らず70m向ふの堤よりパンパンと降り来る小銃、機関銃弾、頭一つ門外に出す事が出来ない。

弾丸を受取りに行った5・6人の者も2時間の間、倉庫に伏せ、帰って来られなかったとの事。

3時頃出発となりて、候馬鎭を出たが、帰りは射撃しつゝ掃討である。

又、例の飛行場まで帰り来れば、敵の砲弾が右に左に後に前に。

危くて仕方なく、全員【砲車に】乗車で速足だ。

と、途中まで来るとピュンピュンと小銃、機関銃弾が右前より飛来し、もう此れはと、あきらめるより仕方がない。

左へ駆足との事で急に左へまがり、駆足、畑を横【切】り2m位の路地に漸くたどりつき、やっと一安心!!

どうやら一命を拾ふ事が出来た。

あの小銃の飛来りて、【砲車の】防盾にカンカンと音をたてる時の気持悪さ!!

かくして漸く帰り来れば、討伐に出た部隊もさんざん打撃を負ひ、聞けば阿部さんが戦死をなし、後藤少尉、藤井少尉は重傷にして危く、其の他兵も10名ばかり重軽傷を負ひ、尚、【第】四分隊の砲車も、車輪が2・3本も折れ、【砲の】脚も大きな損しょうを受けてゐる。

此れも、何しろ砲車の2尺【≒60cm】ばかり横に、3・4発落下したものらしい。

中隊最初の犠牲者である故、他と云ひ知れぬ感がした。

良民の支那人さへもにくらしくなって来る。

夜は西趙村の南門に砲列を敷したまゝ露営をなす。

最後の方の「良民」というのは中国軍の兵士やスパイ、支援者では無い、普通の中国人という意味です。

ここで重傷を負った後藤少尉という人は、父が何かにつけて面倒を見て貰って、日記にもしばしば出てくる人ですが、そういう親しい人がやられると、「中国人憎し」という感情が湧くのですね。

その後、後藤少尉は部隊を離れて野戦病院などで治療をしていたようで、4ヶ月後の日記には部隊に復帰されたことが書かれています。

【1938年9月24日】あかんとて「天皇陛下万才」まで叫んだ後藤少尉が退院して帰り、手紙や慰問袋を10通ばかりも、もらって非常に嬉しかった。

この「あかんとて天皇陛下バンザイまで叫んだ」という文章が、最初、私にはどういう意味か分かりませんでした。

実は、当時、皇軍兵士が戦死する間際には「天皇陛下バンザイ」を叫んでから死ぬべきものとされていましたので、後藤少尉も重傷を負ったときに死を覚悟して「天皇陛下バンザイ」を叫ばれたのですね。《注30》

資料で、その下の1937年9月30日の日記では、あやしい中国人が銃殺される場面です。

【1937年9月30日】午前と午後の2回に渡って2人のチャンコロの銃殺があった。

午前中のは、降り来る大きな夕立に、天幕【=テント】の中に入り寝てしまって見なかったが、午後のものは、くはしく見た。

その支那人は朝11時頃、春岡君のとらへたものだった。

ぶっさうな土民【※ 現地人に対する蔑称】服を着て歩いて来、衛兵所の前を通ったので、止れと声をかけたが、見むきもせず通って、早く逃げ去る如く歩くので、後を追ってとらまへ、調べて見たが、彼氏は頭蓋骨を一つと、紙とやぶれし洋傘一つを持って居た。

3つ4つ【鉄拳の?】御見舞をやった上、大隊本部へ送った。

それを通訳が尋問した所、彼氏、別段何も答へず、密偵たる事がうたがはれ、遂に銃殺されるに至った。

後手にしばった彼氏を、2・30歩前に歩かせ、後より最初の1発、轟音と共にバッタリ前にのめったが、弾は尻に当ったらしい。

彼氏、よほど太くて、たほれたまゝこちらを振りかへり、ニコリと微笑みた時に第2弾、腹に命中、続いて第3弾、是に第4弾は首より頭上部に貫通、1尺【≒30cm】程前に1寸【≒3cm】角位の頭蓋骨の破片が飛び出で、血しぶきが散乱して普通ではとても見られない。

胸には1弾も当って居ない故に、3・4弾命中して居るにもかゝはらず、息は10分間程も引き取らなかった。

山西省は中国共産党の八路軍の勢力が強い地域でして、一般住民の中に八路軍の兵隊や協力者が混じっていて見分ける事が難しかったので、「疑わしきは殺せ」という対応をしていたのだと思います。

捕虜の尋問・身体検査

さて、戦闘のときに、歩兵の場合は目の前の敵を打ち殺したり、白兵戦になると銃剣で突き刺したりと、残酷なことをせざるを得ない(そうしないと自分が殺される)のですが、父のような砲兵の場合は、数千m先の敵を大砲で打ちますので、歩兵よりも残酷さは大分マシですが、戦争に行って1年もたつと、結構平気で中国兵を殺している場面も出てきます。

山西省内で、残っている中国軍の討伐に行ったときの日記を読んでみます。

【1938年9月13日】 【歩兵第】七十八、七十九【連隊】とで約2ヶ大隊程なす部隊に一緒になりて黄河へ黄河へと行軍を起す。

途中は道一杯の大きな戦車壕などありて、その道路【復旧】工事には稍々困難を感じる位であった。

約1里【≒4km】も来たであらうか、その時、ダダ…とすさまじき重機関銃の音が突然火をふいた。

敵だ敵だ、敵が居たのだ!!

だが、其の時、吾が歩兵部隊は既に黄河を利用して、此れを袋の中【のネズミのごとく】に取り囲んで居たのである。

斯くなる遭遇戦となると、吾が軍は十八番中の十八番である。

袋の中の鼠となりて暴れる敵を、ひた押しに、ぐっぐっと黄河の方へ追縮めて行った。

逃げ場を失って窮したる敵は、寄るべなく断崖絶壁を極むるがけを辷り落ち、或ひは転ろげて黄河の洲に向って逃げまどふ。

攻撃精神の旺盛なる吾が友軍は、一兵たりとも逃がさじと、どんどん此の後を追ふ。

自分等も自慢の十センチ榴弾砲を率きひて遂に黄河の河畔まで追ひつめ、此の崖の上に放列を敷き、黄河の中央に狙ひを定めた。

逃げるは逃げるは、敵兵は裸体となりて蟻の如く、10人、20人と集まり、渦まく黄河の浅瀬をよって対岸に泳ぎ行くのが肉眼にてもはっきりと見える。

「やあ、逃げる逃げる、あすこだ、向ふだ」と、直接照準【※ 砲手から見える目標を直接的に照準すること】にてどんどん浴びせる。

拉縄【=引きがねの紐】をぐっと引くと同時に、既に敵を呑むが如き砲弾は、物凄い唸りを生じて次から次へと敵中目がけて遠慮なく飛び去る。

ごうごうと流れ行く黄河の水に、バッと水柱が立ったかと思ふと蟻の如き人の集団は忽にして吹っ飛び、後は水ばかり流れて居る。

「十右へ、四ツ左へ」と砲身は身軽く自由自在に動き、次々と発射される砲弾に、あちこちの黒い敗敵の集団は水柱と共に片っ端から消えて行く。

生れて此の様な愉快な事は又とない。

あゝ、遂に水中に行く黒い蔭は絶へ果てゝしまった。

やがて「射方止め」の号令が出る。

最後に込めた弾は、抜くに抜かれず、距離7000mで打ち払うが、それは河の3分の2の処に白い水柱を上げた。

随分広い河だ。2里【≒8km】はゆったりある。

15時頃、此の場所を引き上げ、約1里【≒2km】ばかりにて榮河の西隣なる周王村に到着した。

夕刻、宿営の準備をすべく必要なるものを集めに、各家々にはいって見たが、どの家も此の家も、敵の死骸と、女や子供などの屍で、足の踏み場もなく、その惨憺たる光景は実に見るに忍びないものであった。

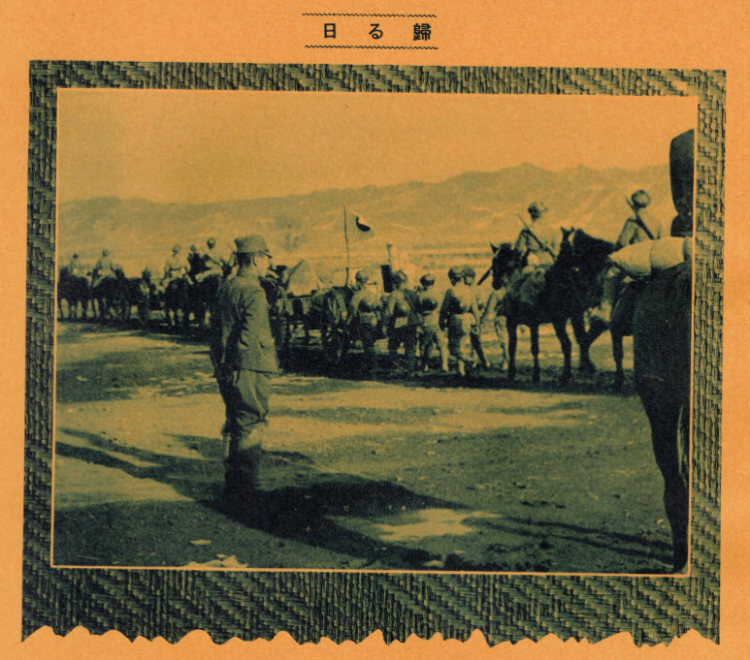

復員とその後

こうした殺伐とした日々を送る中で、日記には早く故郷に帰りたいという思いが繰り返し書かれているのですが、結局中国に入ってから2年半後の1939年暮れに、第20師団は山西省内の守備・掃討戦を他の師団と交代して復員することになりました。

父たちは、一旦、朝鮮ヨンサンの第20師団の兵営に戻ってから1940年1月8日付けで除隊となって、輸送船に乗って故郷、大阪の四條畷に帰ったようでございます。

龍山兵営での慰霊祭 《注31》

四條畷へ凱旋したときの挨拶の原稿が手帳に残っていましたので、資料に載せています。

凱旋挨拶の原稿《注32》

満期凱旋に際しまして一言御挨拶申し上げます。

本日は御寒い中を御多忙中にも拘らず、かくも多数御出迎へ下され、且又只今は村長様を初め校長先生、分会長殿、青年団員の方々より御丁重なる御言葉を承りまして誠に身に余る光栄と厚く厚く感謝致し居ります。

顧みますれば約三年前、皆々様方の御盛大なる御見送りを受けまして、此の四條畷の駅を出発致し、野砲兵第二十六連隊に無事入営致しましたるが、たまたま昭和十二年七月七日、盧溝橋事変勃発致し、幸ひにして、不肖私も皇軍の一員として北支に出征を命ぜられたのであります。

それより今日に至る間、南苑の戦闘を手始めに河北・山西と各地に転戦をなし、敵弾あまた飛び来る中を、又泥濘の中を、不眠不休の夜行軍など続けて参りましたが、寸時の病魔にも襲われず、今日こうしてここに皆々様方の御健顔を拝し得ましたる事は、これ皆、銃後の皆々様が日頃御慰問、御激励下さいましたる御賜と厚く厚く感謝致し居る次第であります。

然しながら、御国の為に一身を捧げし戦友の犠牲者に対しては、皆々様と共に深く其の冥福を祈って止まない次第であります。

尚又、小生の出征中は留守宅には色々と御世話に相成りまして、共に厚く御礼を申し上ます。

今後、退営致しましたれば、未熟ながらも在郷軍人会の末席をけがし、今尚国事多難なる非常時、日本の為に一身を捧げたき心算でおりますれば、今後共、益々御指導、御鞭撻下されん事を御願ひ致します。

まだこの時期は戦争に勝っている状態でしたので、復員したときは凱旋ということで盛大に歓迎してもらえたようです。

資料に「帰る日」という写真を載せていますが、

「帰る日」(中国大陸からの復員)

この写真は野砲兵第26連隊写真集の本の中で、冒頭の頁に載っている写真です。

冒頭に「帰る日」の写真というのは、ちょっと違和感があるのですが、実際に戦場に行った人たちにとっては、戦争の思い出の中で真っ先に思い浮かぶシーンだったのでしょう。

こうして生きて帰れる日を、兵隊たちは万感の思いで迎えたのだと思いますが、そうした思いは、実際に戦場に行った人たちしか分からないことだと思います。

父はこの後、榎本尋常小学校、その後1941年に榎本国民学校に名前が変わりますが、(現在では大阪市鶴見区の榎本小学校として残っています)、そこの教員となりました。

まだ終戦まで5年半ありますので、普通なら召集がかかって再び戦場に行かされるところですが、国民学校の教員については召集延期という制度があって、2回目の出征は免れまして、大阪への空襲が激しくなるころには福井県への学童集団疎開の引率をしています。《注33》

なお、父が居りました第20師団のその後の運命ですが、ソ連との戦いに備えて朝鮮で待機をしていまして、その後、1943年1月に東部ニューギニア戦線に投入されてアメリカ・オーストラリアの連合軍と戦いました。

しかし、日本の輸送船が次々に沈められて、物資の補給が途絶えていったのですね。

中国で戦っていた時分は農村地帯でしたので食料不足を現地調達で補うことができたのですが、ニューギニアはジャングルですので現地調達もできなくて、飢え死にしたり、マラリアに罹って死ぬ人が多くて、第20師団は当初約2万人以上いたのが、終戦時には1千人にも満たない《注34》  という、悲惨な運命をたどっています。

という、悲惨な運命をたどっています。

以上、長々と父の日記をご紹介してきましたが、まだ私自身よく理解できない箇所がいくつもありますし、分かった積もりでも分かっていない部分もあると思います。

何しろ、自分が生きてきた時代とは違う時代の事ですので、知識量が圧倒的に不足しているなと痛感しているところでございます。

例えば、最近気づいたのですが、今日、一番最初にご紹介しました1937年7月12日の日記ですね、中国への出動命令を言い渡された時の記述で、

【1937年7月】12日の朝、南山は霧に隠れて麓のみ薄ボンヤリと見える。

5時の朝点呼だのに中隊長殿はもう来て居られる。

静かな力ごもった声で、第20師【団】全部に動員が下った旨を伝えられる。

と書いています。

南山はソウル市内の低い山でして、この文章は単にその風景描写をしただけかなと、最初は思っていましたが、実はこの南山には朝鮮神宮が建立されてあったのですね。

日本は朝鮮を併合した後、国家神道を朝鮮に広めようとしまして、朝鮮最大の神社、朝鮮神宮を南山に建立しました。《注35》

この神社は、朝鮮にいた日本人や軍人の間では親しまれていた神社だったようで、先程ご紹介した赤いベストにも朝鮮神宮の御朱印が押してあります。

そういう背景があって、父は中国への出動命令が下りた朝、自然に南山の方へ目が向いて、その心は霧に隠れた朝鮮神宮に思いを馳せたのかも知れないなと思うようになりました。

たまたま受け継いだ父の戦場日記ですが、これからもこの日記を読み解きながら、日中戦争の歴史について勉強を続けたいと思っております。

今日はご静聴ありがとうございました。

(終わり)

(さらに深掘り)

戦場日記の全文や、より詳しい解説については「資料倉庫」に収録していますので、ぜひご覧になってください。

当サイトの内容に誤り等ございましたら、管理人(髙田)![]() までご連絡いただけるとありがたいです。

までご連絡いただけるとありがたいです。